RARE ITEMS GALLERY

Here are the rare & collectible items sold at our shop.

Please contact us if you would like to get the ones.

And we will buy rare and collectible items at latest and highest price.

Contact form will be helpful for inquiry.

-

Summilux 35mm f1.4 (M) Black Early

-

Officine Galileo Tesog 50mm f3.5 (L)

-

Summicron 50mm f2 (M) Black Paint

-

Nokton 50mm f1.5 (L)

-

Summicron 50mm f2 (M) Black Paint

-

Som Berthiot Tele-Objectif 145mm f4.5 (L)

-

Hansa Canon

-

Seiki Canon

-

Alpa 6b Black Paint + Macro-Switar 50mm f1.8

-

Angenieux 50mm f1.5 Type S21 (M改)

-

Kinoptik Apochromat Foyer 100mm f2 (L改)

-

Leica Agfa Color FARPU

-

Leica Agfa Color FARBA

-

Micro-Nikkor 50mm f3.5 (L)

-

Angenieux 90mm f1.8 (L)

-

Biogon 35mm f2.8 (L)

-

Summilux 50mm f1.4 (L) Chrome

-

Nikkor 50mm f3.5 (L)

-

Zunow 50mm f1.1 (L) Black

-

Leitz VIDOM Finder VISET

-

Hektor 28mm f6.3 (L) Nickel

-

Noctilux 50mm f1.2 (M)

-

Canon J 戦後型

-

Summicron-M 35mm f2 ASPH Black Paint Ara Guler

-

Biotar 40mm f2 (Contax) Black

-

Leica M2-R

-

Dallmeyer Septac 2inch f1.5 (M改)

-

Summicron 35mm f2 (M) Black Paint

-

Leicavit MP Black Paint

-

Leitz Lens Hood IROOA Bundeseigentum

-

Angenieux 75mm f3.5 (L) Type Z3

-

Nikon I

-

Summilux 50mm f1.4 (M) Early

-

Pentax MX Japan Camera Show

-

Nikkor 28mm f3.5 Lens Hood Chrome

-

Noctilux 50mm f1.2 (M)

-

Rectaflex 1300 + Angenieux 50mm f1.8

-

Som Berthiot Flor 75mm f2.8 (L)

-

Leica B Compur Rim Set

-

Nikkor 21mm f4 (S)

-

Leitz Lens Hood FISON Black

-

Leica M Monochrom Leitz Park

-

Gokoku No.1

-

Gamma III Aeronautica

-

Leica A

-

Leica M3 Early

-

Angenieux 50mm f1.5 Type S21 (M改)

-

Leica M2 Black Paint

-

Summilux 35mm f1.4 (M) Steel Rim

-

Leica IIIf Early

-

Summilux 35mm f1.4 (M) Black Early

ズミルックス 35mm f1.4 2ndの最初期モデル、通称ストッパー付。ライツのカタログNo.は11870。製造番号は222万台。1966年、カナダ製造です。

ストッパーはブラックペイント。同じく1966年製でこの少し前の216万台付近のロットまでは、ズミルックス1st、通称Steel Rimでした。本品は2ndでもかなり初期のロットに当たると思われます。

また、本品は黒ストッパー付の中でも初期のもの、この後229万台付近まで黒ストッパーが続き、その後すぐにクロームのストッパーとなります。

ライツを代表する大口径広角レンズ、ズミルックス。絞り開放ではフワッとやわらかく美しく滲み、絞ればカリっと、ズミルクスの写りを堪能できる1本。中でもストッパー付は指名買いの多いモデルですが、最近はめっきり見かけなくなりました。 -

Officine Galileo Tesog 50mm f3.5 (L)

TESOG 50mm f3.5。伊オフィチーネ・ガリレオ製。3群4枚構成のテッサータイプ。ライカ・スクリューマウント。距離計連動。距離表記はメートル。

イタリアのライカ・コピー機、Gamma用として製造されたレンズと思われます。うっすらとした青が美しいコーティング。Officine GalileoのLマウントレンズはEptamitar 50mm f2や、Esaog 50mm f2が知られていますがどれも稀少、このf3.5もかなり珍しいと思います。

参考となる国内外の文献も見当たらず、謎の多いレンズ。ガリレオの格好いいロゴが入った、珍しい純正プラケース付。珍品。 -

Summicron 50mm f2 (M) Black Paint

ズミクロン 50mm f2 ブラックペイント、固定鏡胴・前期型。製造番号158万台。1958年製造。

真鍮地にオールブラックペイント。この固定鏡胴BP前期、数ある黒塗りライカ用ブラックペイントレンズの中でも、最も黒塗り純度が高いモデルでしょう。

ライカ M3ブラックペイント初期ロット、M2ボタン黒をはじめ、MPブラックやM3ブラックカウンターなどにも合う、非常に精悍な佇まい。

各部に細かなあぶく、指の触れる箇所には真鍮地が見えており、枯れた景色です。経年の味わいも深い一本。 -

Nokton 50mm f1.5 (L)

ライカ・ノクトン 50mm f1.5、前期型。ライカスクリューマウント。距離表記はmeter。

ライカLマウントのオリジナルノクトンは、短い製造期間ながらも、数多くのバリエーションがあります。本品は前期型特有の、淡いブルーコーティング。三本黒帯。メリハリとリズムの良いデザインの鏡胴で、数多あるライカ用レンズの中でも、1、2を争うカッコ良さでしょう。

バルバック、M型のどちらにも良く似合うデザイン。ガタガタの個体も多いライカノクトンですが、本品は操作感も描写も大変良好な一本です。

重量は実測で272g。前後純正キャップ、47mmかぶせUVフィルター付。珍品。 -

Summicron 50mm f2 (M) Black Paint

ズミクロン 50mm f2 ブラックペイント、固定鏡胴・後期型。レッドスケール。製造番号は192万台、1962年の製造。ライカ M3やM2ブラックペイントの製造番号104〜105万台辺りと同時代のペイントレンズ。

手の触れる箇所のブラックペイント部には自然な雰囲気で真鍮地が出ており、経年の味わいも深い一本。黒塗りのライカ M3、MP、M2、M4等のお供にどうぞ。フルオリジナル。 -

Som Berthiot Tele-Objectif 145mm f4.5 (L)

仏SOMベルチオ製望遠レンズ、テレ・オブジェクティフ 145mm f4.5。ノンコート。製造時期は1940年代前半と思われます。純正ライカLマウント。距離計連動。メートル表記。最短撮影距離は3m。重量は実測で349g。

レンズ構成は凸凹/凹凸を組み合わせた2群4枚。逆光には少々弱い印象です。軽いフレアを伴った淡さを感じさせ、コントラスト控えめの写りです。

鏡胴は仏パリのA.Garneau社が製造しており、基部に刻印があります。他のベルチオLマウント同様、このレンズの鏡胴にもかなりのバリエーションがあり、当時のベルチオのカタログにはLマウンドのキノ・プラズマート 75mmのような個体も掲載されています。

新品当時はピカピカだったと思われますが、現在は落ち着いた輝きのオールアルミ鏡胴。フレンチ・レンズらしいデザイン。内部構造は真鍮を用いており、無謀にも総アルミでヘリコイドまで作ってしまうアンジェ〇ューよりもしっかりしています。 -

Hansa Canon

ハンザキヤノン。キヤノン標準型。近江屋写真用品から同社ブランド名で発売された、日本で最初に市販された量産型35mmカメラです。

発売開始年は1935年暮れ、もしくは1936年初頭が有力とされています。製造元は精機光学研究所、後のキヤノン。ライカを範としていますが、八角ボディ、全面のコマ数計など独自の機構を採用。距離計窓とは別にあるファインダーは、通称「ビックリ函」と呼ばれるポップアップ式。

生産台数は約1,000台と言われており、前期型と後期型に大別されますが、本品はレンズマウント番号が269番台の前期型。特徴として、黒マスクのニッコール50mm F3.5が装着、マウントに「Nippon Kogaku Tokyo」の刻印、軍艦部に「Hansa」刻印が確認できます。

この標準型(ハンザキヤノン)のごく初期の数台には、砂型鋳造も確認されているそうですが、その後すぐに製造方法が移行し、本品はダイカストボディです。

装着レンズはニッコール5cm F3.5、3群4枚のテッサータイプ。設計は日本光学の砂山角野氏。レンズマウントは独自の内3爪バヨネット式マウントで、残念ながら交換レンズが発売されることはありませんでした。

レンズマウントに刻印されている番号は、日本光学工業の部品管理番号で、底蓋内側に彫られているのがボディ番号となります(本品にはこの後のセイキキヤノン・最新型の底蓋が付いており、ボディ番号の記載はありません)。

2019年に重要科学技術史資料として、国立科学博物館に登録されています。カメラ史においても重要な1台。 -

Seiki Canon

セイキキヤノン。キヤノン最新型。精機光学工業(現キヤノン)製。1939年から、大戦を挟んで1946年頃まで製造されました。

製造番号が軍艦部に刻印されるようになり、スローシャッターを装備、コマ数計がボディ前面から巻き上げダイヤル下に移動、トップカバーが一体型から二体型になったことなど、標準型から最新型となり大きな変化もありますが、ポップアップ型のファインダー(ビックリ函)等、ハンザ・キヤノンの面影もしっかり残っています。

ハンザキヤノン(標準型)から引き続き、日本光学からニッコールレンズの供給を受けています。ニッコール 50mm f2、f2.8、f3.5、f4.5、レントゲン用レグノニッコール f2付きのバリエーションがありますが、レンズ交換の際にはカメラ本体に合わせた調整をする必要があります。本品は首絞りのニッコール50mm f2付き。

マウント部の被写界深度はf2から始まっており、レンズの絞り値は7段階で最大絞りはf16となっています。いずれも最新型の後期の特徴で、本品のボディとレンズは時代的にも合っています。

セイキキヤノンの生産台数は約1600台と言われています。 -

Alpa 6b Black Paint + Macro-Switar 50mm f1.8

スイス・ピニョン社製、アルパ 6b ブラックペイント。生産台数僅か56台(!!)のレアモデル。製造番号41013〜41060の製造ロットで、1960年に黒塗りとして生産されたうちの1台です。

スプリットイメージの45度ファインダー、50mmの透視ファインダー、セルフタイマーを装備。

付属の銘玉マクロスイター 50mm f1.8も稀少なブラック仕様。大変精悍なルックスで、世のカメラ好き、黒塗り好きのハートを鷲掴みする1台です。珍品。 -

Angenieux 50mm f1.5 Type S21 (M改)

フランスの銘玉、アンジェニュー 50mm f1.5 Type S21。後期型。1957年製。feet表記。プリセット絞り。ダブルガウスの4群6枚構成。

絞り開放付近では、やわらかなベールに覆われたような美しいフレアと豊かなボケ味で大変美しい描写。アンジェニュー独自の外観スタイルもたまりません。レンズが奥まった形状はフード要らず、その美しい外観をフード装着で損なうことなくお使い頂けます。

本品はエキザクタ・マウントですが、見事なライカMマウント改造が施されています。ライカMマウント部がアダプターとなっており、エキザクタマウントにもすぐに戻せるという優れモノ。

このアダプター部にはアンジェニュー S1後期型の特徴である、シルバーのバンドもしっかりと再現されており、一見、純正品かと見まがうほど。

クビレ具合とバンドのアクセントが効いたスタイリッシュな外観は、激レアな純正S21ライカLマウントをも凌ぐやも知れません。しかも距離計連動。ライブビューでは、レンズ先端から30cm付近までの接写も可能です。

S21の適合フィルター径は、51mmまたは51.5mmとなかなか出て来ないサイズですが、本品にはB+W製52mm UVフィルターをワンオフ改造したものが付属します。

ライカ&オールドレンズ愛好家垂涎の1本。珍品。 -

Kinoptik Apochromat Foyer 100mm f2 (L改)

シネ用のキノプティック・アポクロマート 100ミリ f2を、戦後間もない頃にライカ・スクリューマウントへ改造したと思われる一本です。4群6枚構成のガウスタイプ。重量は970g。製造番号3xxx、1940年代の製造と思われます。

本品はごくソフトな初期のコーティングが一部のエレメントに施されていたようですが、クリーニングでも剥がれてしまう程度のソフトコートで、現在はコーティングはほぼ残っていません。

フランスへ買い付けに行くと、このタイプの往時のライカスクリュー改造レンズを稀に見掛けるのですが、距離計連動カムが付いているにもかかわらず、ほぼ100%距離計連動がダメダメです。これまでマトモに連動する個体は見たことがありません。

しかしながら、本品は修理業者さんの尽力により、近接1mから無限遠まで、通常の撮影で問題が無いレベルまでほぼほぼ距離計連動するよう、調整して頂きました。ライカ距離計連動で使える、夢のキノップ100mmです! -

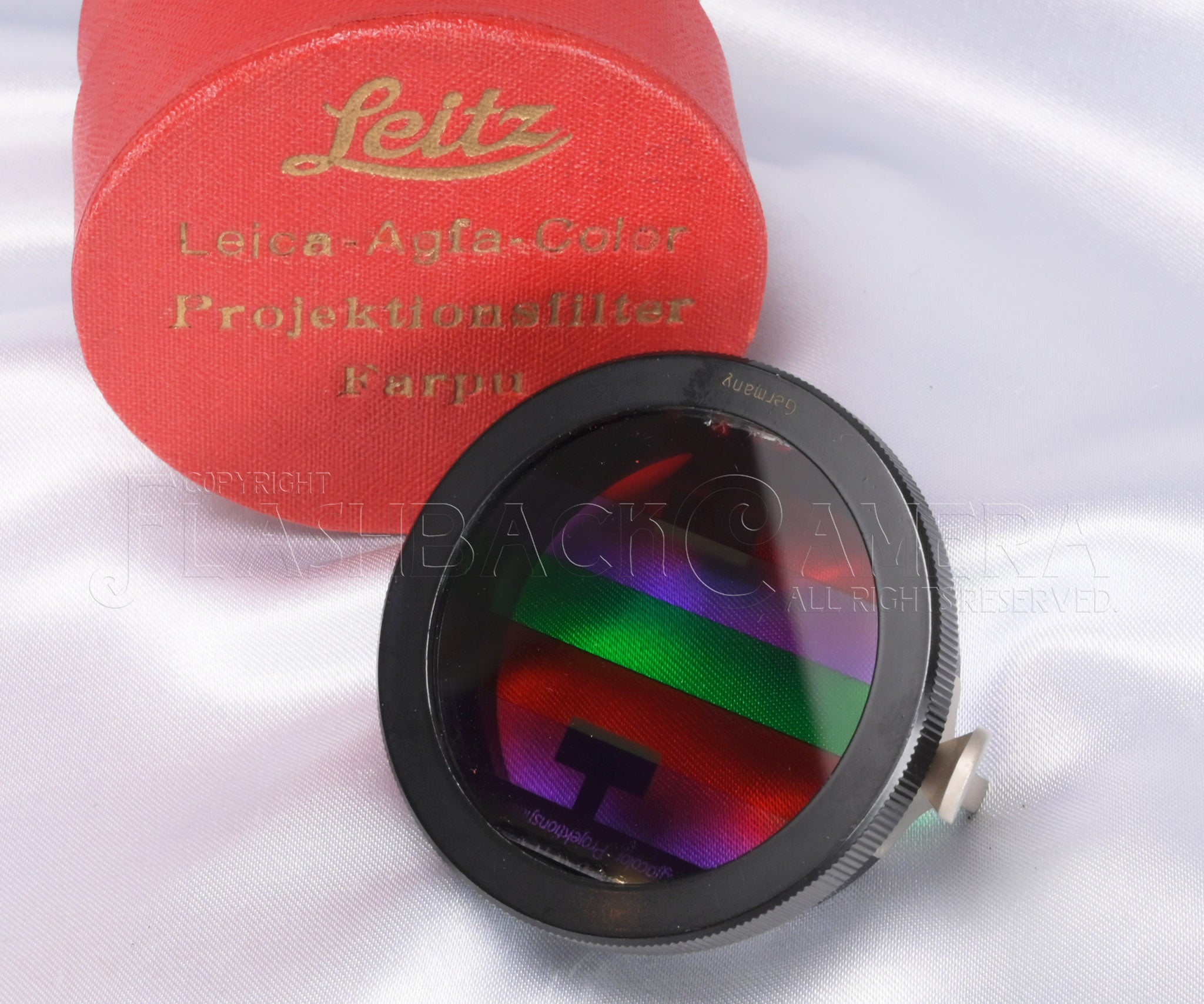

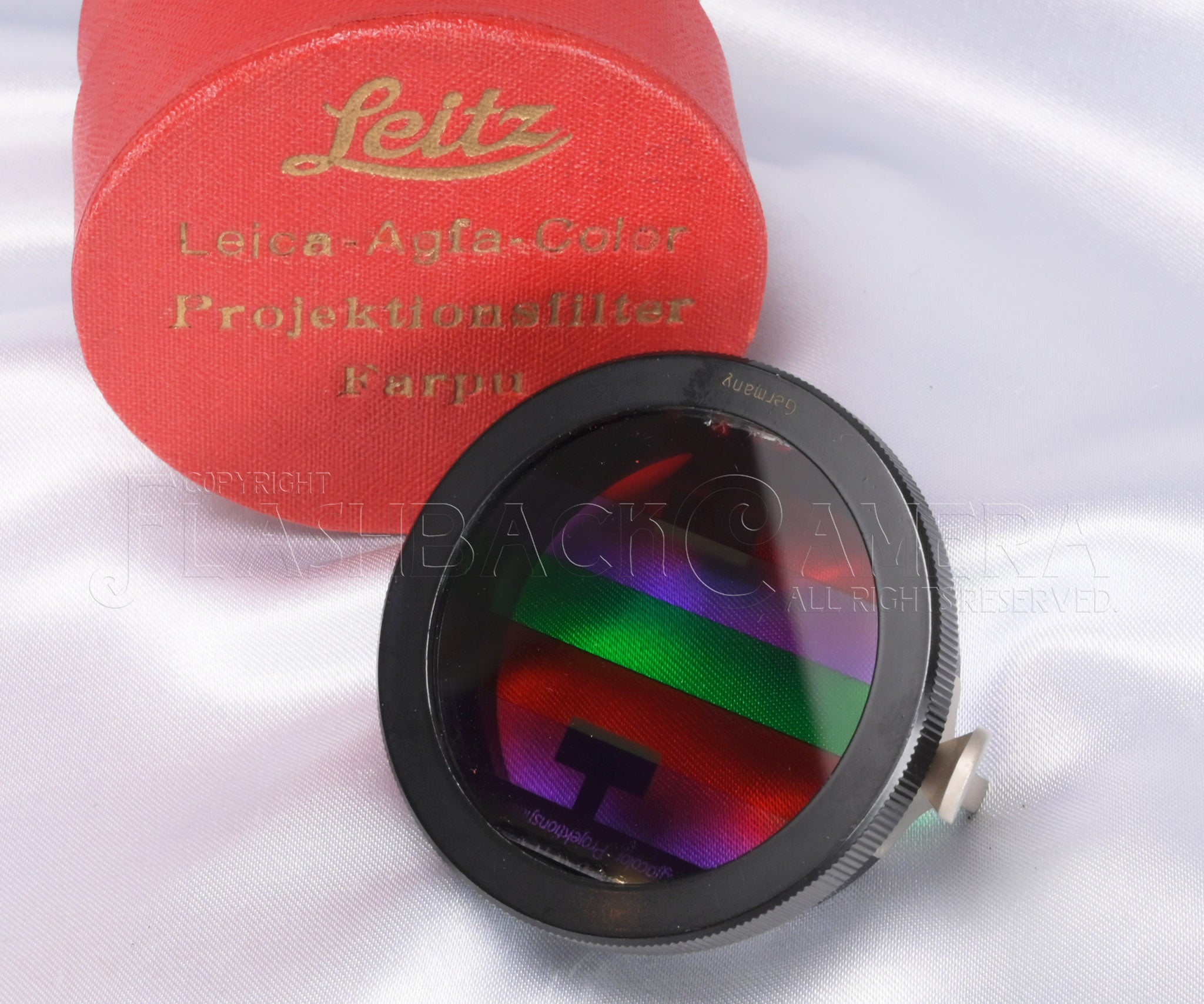

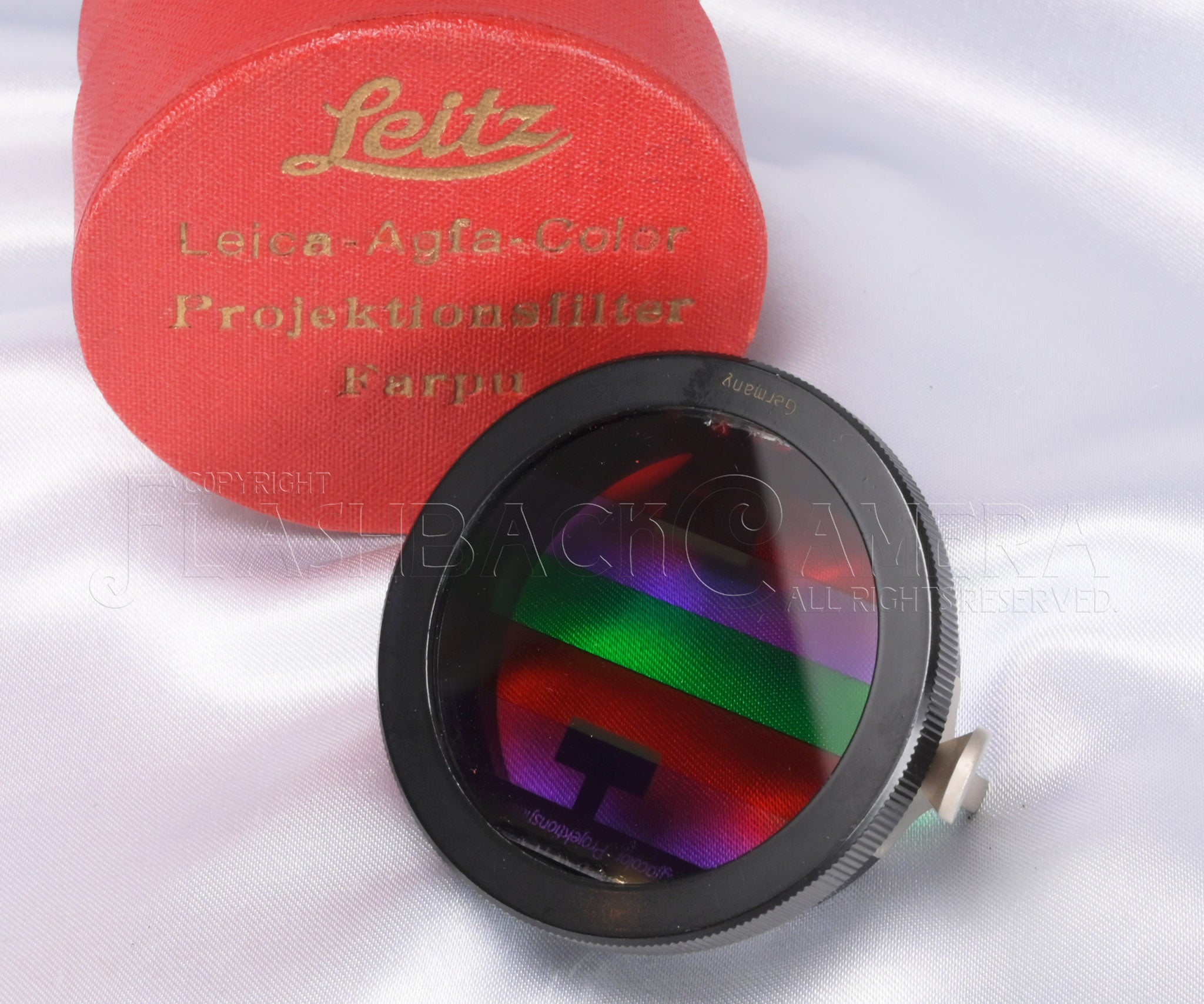

Leica Agfa Color FARPU

アグファカラー投影用フィルター。ライツの製品コードはFARPU。三原色を横段に並べた複合カラーフィルター。アグファカラーは白黒フィルムを用いて記録しますが、そのカラー投映のためにはこのフィルターが必要でした。

投映に使用できる適合レンズは、アグファカラー用として登場したヘクトール 73mm f1.9 オールブラック。レンズヘッドが回転しないよう、それまでの回転ヘリコイドから、直進式ヘリコイドへと変更されています。

全黒ヘクトールはただ単にカッコ良いだけで無く、特別な役割があったのですね。

なおアグファカラー用のアクセサリー類は、1935年版の総合カタログに記載されただけと言われており、短期間で終了した模様ですが、ヘクトール 7.3cmには直進式ヘリコイドがその名残として、しばらくの間製造されていた様です。

現代においては、実用性は全くありませんが、昔からライカのコレクションアイテムとして知られています。撮影用のFARBAフィルターと共にコレクション棚を華やかにする、珍品アクセサリー。 -

Leica Agfa Color FARBA

アグファカラー撮影用フィルター。ライツの製品コードはFARBU。三原色を横段に並べた複合フィルター。

アグファカラー撮影用に設計された、ヘクトール 73mm f1.9 オールブラックに適合します。このオールブラック・ヘクトールは、従来の回転式ヘリコイドから直進式へと改められるとともに、フィルター固定のための突起ネジが追加されています。

アグファカラーフィルムは、フィルムの片面にカマボコ状のシリンドリカルレンズが並べられています(0.027mm幅!!)。このフィルムは撮影用レンズの焦点距離を50mmとして設計されており、73mmレンズで用いる際には補正を行う必要があります。よってこのFARBUフィルターの前面には、格子が設けられています。

1933年に登場したアグファカラーは、白黒フィルムを用いてカラースライド映写を実現。夢の天然色を可能にしました。しかしながら、1936年にはこういった特殊装置を必要としない、アグファカラーノイ、コダクロームフィルムが開発され、短期間でその役目を終えています。1935年のライツ総合カタログにしか掲載されていないと言われており、その短命ぶりが伺い知れます。

現代においては、実用性は全くありませんが、昔からライカのコレクションアイテムとして知られています。投影用のFARPUフィルターと共にコレクション棚を華やかにする、珍品アクセサリー。 -

Micro-Nikkor 50mm f3.5 (L)

マイクロニッコール 50mm f3.5、ライカスクリューマウント。1956年の発売。クセノタール型・4群5枚構成。距離計連動。ニコンの35mm用レンズでは、初めてマイクロ・ニッコールの名を冠しました。

距離計には1mから連動し、更に繰り出してゆくと非連動ながら45cmまで接写可能です。300l/mmもの解像度を持ち、試写をすればその目を見張るほどの解像力の高い写りに、今日でも度肝を抜かれます。

ニコン Sシリーズ用とライカ用を合わせても1,200本程度しか製造されず、そのうちライカ用は300本に満たないと言われています。過去に当店で販売した同レンズも、狭い番号帯に集中しています。

入荷の度に実写テストを楽しんでいますが、撮影結果に毎回皆で感嘆するレンズ。稀少品。

ちなみにマイクロ・ニッコール専用フードはレンズ以上の珍品です。 -

Angenieux 90mm f1.8 (L)

アンジェニュー 90mm f1.8。Type P1 前期型。本品は稀少な純正ライカ・スクリューマウント。製造はシネレンズメーカーとして著名なフランスのP. Angenieux社。エルノスター型の4群5枚構成。距離表記はメートル。

本品の製造番号は1786xx。1950年の製造。著名コレクターPatrice-Herve Pont氏のAngenieux本の中で、氏が記録している最初の番号の178711よりも早い製造番号です。初期ほど偉いとされるこの世界にあってはかなり偉いP1です(笑)

実にアンジェらしい、ドラマチックな作画を味わえる中望遠レンズ。カラー撮影でも期待を裏切らない発色、そしてよりドラマチックな描写が得られるモノクローム。

カラーでもモノクロでも、美しく、訴える力にあふれる描写が楽しめます。大口径望遠が故にピント合わせは非常にシビアですが、当店スタッフの評価も非常に高く、試写の度に心が躍ります。 -

Biogon 35mm f2.8 (L)

ビオゴン 35ミリ f2.8、戦前型。カール・ツァイス・イエナ製。本品は稀少なツァイス純正のオリジナル・ライカ・スクリューマウント。後玉が突出したこのビオゴンは、コンタックス II / III型用が良く知られていますが、ライカ Lマウントも少数製造されました。

ツァイス本(電話帳)によると、本品は1943年3月18日ライカ Lマウントとして出荷されたロット。ロシア製改造品ではありません。

Tコーティング付。距離計連動。アルミ鏡胴は実測97gと大変軽量。後玉が突出していますのでお取り扱いにはご注意を。距離表記はmeter。稀少品。 -

Summilux 50mm f1.4 (L) Chrome

ズミルックス 50mm f1.4 初期玉、レアなライカスクリューマウント。ライツの製品コードはSOWGE、または11014。製造番号は170万台、1959年製。貴婦人1st。

稀少なズミルクス 50mmのLマウントは、バルナックユーザー向けに1960〜63年の間に僅か548本のみが供給されました。この貴婦人スクリューには、1stと2nd両方のバージョンが存在しますが、本品は1st・初期玉です。

ライカ IIIfやIIIg等、バルナック・ライカに装着すると非常に映えるレンズ。描写の素晴らしさは言わずもがな。コレクションにも好適な一本です。 -

Nikkor 50mm f3.5 (L)

ライカ・スクリューマウントのニッコール Q.C 5cm f3.5。首絞り。絞り表記は国際式(f3.5、4、5.6...)。3群4枚構成のテッサータイプ。Nippon Kogaku Tokyo銘。

製造番号は610xx。中玉に青っぽいソフトコーティングが施されています。ヘリコイドの距離表記は、かなり少ないと思われるmeter。ちなみにロトローニ本に掲載されてる、非常に近い製造番号の61053もmeter表記でした。

ニッコール 50mm f3.5は、1935年にハンザキャノンに装着されたものがそのルーツとなっていますが、本品は戦後すぐの1945年末から製造を再開し、キャノン SII等のライカスクリューマウント互換機用に供給されたものと思われます。

日本光学が戦後の民需品への転換を図る中で開発され、日本の光学産業の戦後復興と発展を象徴する一本です。

本品の5ケタのシリアル番号は6から始まっており、製造年は1946年と思われ、かなり初期のニッコール 50mm f3.5でしょう。バルナックライカで奥までしっかり装着できる、標準的なライカスクリューマウントです。

稀少品。 -

Zunow 50mm f1.1 (L) Black

Zunow Opt.銘のズノー 50mm f1.1後期型。シリアル番号は6000番台。黒/クローム。重量は390g。

ズノー 50mm f1.1には、初期ピンポン玉に始まり、外観デザイン、エレメントのデザイン共に多くのバリエーションが見られますが、本品は最終のオールブラックから2つ前くらいのモデルだろうと思われます。

絞り開放付近で豪快なフレアが出る初期のピンポン玉と比べ、新種ガラスの採用とレンズ構成の改良により、大幅に描写性能が向上しています。

絞り開放では穏やかなフレアが出ますが、見事な解像力で雰囲気抜群の独特の画が楽しめます。

本品は絞り開放から描写良好な一本。稀少なアルミ製前キャップ付。珍品。 -

Leitz VIDOM Finder VISET

1931年に登場した、ライツ初のユニーバーサルファインダー、通称鉄砲ビドム。パララクス補正が内蔵されていない初期型です。欧米ではTorpedo (魚雷) Viewfinderとも呼ばれます。

表示される枠の種類により、15種ものバリエーションがあります。本品は35/50/90/135mm枠内蔵のVISET / VISIL。ブラックペイント仕上げ。

ファインダーを覗くと左右が逆に見える、逆像タイプ。接眼側のダイヤルを45度回転させると縦画像へ、90度で左右を正像に切り替えることが可能ですが、その場合は上下が反転します。

商品チェックの際に毎回スタッフが目を回すファインダー。撮影の際には足下に十分ご注意くださいませ!

本品は大変珍しいアイピース付。このアイピースは後の映画用VIDOMファインダー用とも言われていますが、詳細は不明です。どなかたご存知の方はご教示ください🙏 -

Hektor 28mm f6.3 (L) Nickel

稀少なニッケル仕上げのヘクトール 2.8cm f6.3。27万台、1935年製。ヘクトール発売初年度の一本。距離計連動。距離表記は嬉しいメートル。大陸絞り。ガラスはノンコート。

ライツ製レンズ群の中でも最小サイズを誇るコンパクトなレンズ感。ニッケル版は、ブラック&ニッケルのライカDIIやDIIIに合わせるのが王道でしょうが、ブラックペイントのM型ライカと合わせても、実に良い雰囲気。レンズが付いていることを忘れてしまいそうなほどにコンパクトで、持ち歩き時の軽快さは群を抜きます。

f6.3という暗いレンズながら、実に雰囲気のある絵作りをしてくれるレンズで、一度使い始めるとその魅力にハマる方も多いです。ヘリコイド操作はおおまかでOKなので、瞬撮が狙えます。スナップ好きにはたまらない一本でしょう。 -

Noctilux 50mm f1.2 (M)

初代 ノクティルクス 50mm f1.2。ライツの製品コードは11820。225万番台の前期型、1968年の製造です。

1966年に発売された、ライツ初の非球面ガラスを採用したレンズ。4群6枚構成。夜の光を意味するノクチルクスは、微弱な光をとらえて作画できるよう高いコントラスト再現性をもち、独特の周辺落ちとボケ味から独自の世界を描きます。

外観は使い込まれていますが、ガラスはキレイです。ピントも大変良好。僅かなコーティング劣化が見られる程度で、素晴らしい写りを堪能できます。

コンディションも見合った専用の12503フード、シリーズ8 UVaフィルター、前後キャップと付属品も揃っています。 -

Canon J 戦後型

Canon J 戦後型。J II型とも呼ばれます。Jはジュニアの略で、距離計やスローシャッターが省かれたモデル名。

戦前、戦中に作られた、普及型(J型)の部品を使い、戦後に組み立てられました。1945年(昭和20年)12月 〜 翌1946年11月までの短期間の製造です。昭和8年〜22年までの14年間続いた、精機光学キヤノンの時代の終盤に当たります。

キヤノンカメラミュージアムの情報によると、1945年に生産されたJ型は、わずか3台のみ。残りは翌1946年製造のようです。

外観上の特徴は、ファインダーカバーの形状などが従来の普及型と異なっている点。また、ボディ前面にスローダイヤルの跡がみられるタイプ。

マウントはキャノン独自のJマウント。径は39mmですが、ライカ・スクリューマウントとはネジ山のピッチが異なり、微妙ながら互換性はありません。ファインダーは単独ガリレイ式。

ちなみにこのJII、終戦直後の物資欠乏時期に製造されたので、貼り革が厚紙だった個体もあるそうです。世界中で愛される現在のキヤノンの隆盛をみるとにわかに信じがたいですが、胸の熱くなる話です。

シリアル番号の先頭の8は捨て番となっています。末広がりを念じて8が振られたそうです。キヤノンJ 戦後型の製造台数は、約500台と言われており、一説によるとその番号帯は80xx〜86xx。

本品は823xで、ちょうど中程のシリアル番号です。

J 戦後型に用意されたレンズは、Canon自社製のセイキセレナーと日本光学のニッコールの2つがありますが、本品には日本光学から供給された、テッサー型のNikkor 50mm f3.5が装着されています。ノンコート。距離表記はmeter。日本光学による民生用初のニッコール名のレンズで、設計は砂山角野氏。

上述の通り、ライカ互換のレンズではありませんが、途中までライカスクリューに入るので、ライカM10-Pに装着し近接域のみ試写してみました。本個体は、ガラスコンディションも良く、非常にシャープな線を結びます。 -

Summicron-M 35mm f2 ASPH Black Paint Ara Guler

ズミクロン-M 35mm f2 ASPH. ブラックペイント。ライカ M240とセットの限定モデル、Ara Guler スペシャルエディションセットとして、供給された専用レンズです。

世界限定50セット(ライカトルコでのみ販売されたそうです)に含まれていた1本で、専用のシリアル 17/50 が刻まれています。

2016年の製造。ベースモデルは、SummicronASPH. II 。

アラ・ギュレル氏(1928〜2018)は、トルコ写真界の巨匠であり、イスタンブールの眼と呼ばれました。長年に渡り、トルコの日常生活の写真を撮り続けたとともに、チャーチル、ピカソ、ダリ、ヒッチコックといった著名人のポートレートでも知られます(参照 https://www.araguler.com.tr )。なお、1962年にはMaster of Leicaを受賞しています。

精悍なブラックペイント仕上げの鏡胴に、赤文字と白文字が映えます。専用フード、専用前後キャップもブラックペイント仕上げで、いずれもズシリと重量感のある真鍮製。

セット販売された特別仕様のライカM240と合わせたいところですが、近年のペイント仕上げM型ライカとマッチングさせるのも良いでしょう。 -

Biotar 40mm f2 (Contax) Black

稀少、ビオター 40mm f2の黒&ニッケルバージョン。1933年、コンタックス I型の時代に黒バージョンが少数製造され、1936年頃からはクロームメッキ仕様が製造されました。とある情報によると、この40mm表記のビオターは、黒・白合わせても360本しか製造されなかったそうです。そうそう見掛けない訳です。

Hartmut Thiele氏のCarl Zeiss Jenaレンズ製造番号表によると、本品は製造初年度の1933年に出荷された一本。

このビオター、40mm表記ながら実際の焦点距離は42.5mmだったようで、1937年頃には4 1/4cm (42.5mm)表記へと変更されます。

レンズ構成は4群6枚、距離表記はmeter。

黒ビオターをブラコンに載せたその姿は、威風堂々、それはそれは魅惑的な鈍い輝きを放ちます。眺めているだけでもウットリできる一本。 -

Leica M2-R

1969年製造のライカ M2-R。ライカ M2-Rは、1966年に米陸軍向けに製造されたライカ M2S (CAMERA STILL PICTURE KS15-4)の民生版とも言え、ライカ M2をベースとしながらM4のラピッド・ローディング機構が組み込まれています。

米軍からライツへと発注された、軍用のM2が後に注文キャンセルとなり、ニューヨーク・ライツからM2-Rという名で民間に販売されました。1969〜70年、製造番号1248201 〜1250200、約2000台のみの製造です。

本品は、新品を開封した後に長年大切に保管されてきた新古品。製造番号合致の輸入証明書、M2-Rの取扱説明書、製造番号入りのビニール袋や封筒、当時の梱包材、元箱まで揃っており、これ以上のM2-Rは世界広しと言えど、そうそう手に入らないでしょう。

本品のシリアル番号は、下4ケタが9999のゾロ目。これまたコレクションに向いた一台です。 -

Dallmeyer Septac 2inch f1.5 (M改)

銘玉、セプタック 2インチ f1.5。約50mm。ダルメイヤー製シネ用レンズを、ライカMマウント距離計連動へと丁寧な改造が行われた一本。無限遠から0.7m付近までキッチリ距離計連動します。鏡胴にはDC(Dall Coated / ダルコート)マークが刻印、淡い黄色のコーティングが施されています。重量は216g。

ダルメイヤーの大口径レンズらしい、繊細で気品溢れ心を打つ描写。絞り開放付近では、淡いベールをまといながらも緻密で美しい写り。f2.8まで絞れば、コントラストもグッと高まり力強い描写へと激変します。

情緒に満ち、訴えかけるような描写をする稀有なレンズ。ダルメイヤー・レンズの極致とも言える1本。珍品。 -

Summicron 35mm f2 (M) Black Paint

ズミクロン 35mm f2、8枚玉ブラックペイント。製造番号は174万台、1960年製造。距離表記は赤文字、通称レッドスケール。カナダ製。最短撮影距離は0.7m。ライツの製品コードはSAWOM。本品はL/Mマウント。イモねじを外しカプラーを取り外せば、ライカスクリューマウントとしても使用可能です。

コーティング色はパープルにアンバー。ブラックペイントボディをより引き立ててくれる色合いです。マウント部(カプラー)はクロームメッキ、無限遠ストッパーもクローム。重量は157g。

ほど良く使われていますが、精悍な良い雰囲気。ライカ M3、M2、M4ブラックペイントのお供に!稀少品。 -

Leicavit MP Black Paint

ライカビット MP ブラックペイント。ライツのコードはSYOOM-M、SMYOM。または14018。

ライカ M2、M1、MD、そしてライカ MPに装着可能なフィルム巻上げ装置、ライカビット。本品はレアなオリジナル・ブラックペイント。

背面の刻印が3列表記の前期モデル。ライカ M2ブラックペイントなどに装着した姿には毎度ウットリ。 -

Leitz Lens Hood IROOA Bundeseigentum

西ドイツ国防軍用ライカ M3等用のIROOAフード。Bundeseigentum 12-130-0927刻印。軍用のズマロン 35mm f2.8眼鏡付などに付属していたものと思われます。

レンズ名の刻印は6段のタイプ。IROOA銘としては最終バージョン。E39径の35〜50mmレンズに対応します。 -

Angenieux 75mm f3.5 (L) Type Z3

珍品、仏P. アンジェニュー 75mm f3.5、Type Z3。純正ライカ・スクリューマウント。製造番号は45.xxx。1944年製。

3群3枚構成のトリプレット。ノンコート。メートル表記。アルミ製の鏡胴はわずか128gと大変軽量です。

本品はかなり早い時期のZ3で、飴色に褪色したアルマイト仕上げ鏡胴が良い雰囲気。同時代の同じ茶系統色の35mm f3.5 TYPE X1、50mm f1.8 S1、90mm f2.5 Y1を並べて、悦に浸ってみたいですね。

75ミリという絶妙な焦点距離と、望遠レンズであることを忘れてしまうほどの軽さとコンパクトさが光ります。アンジェニューらしい造形もまた個性的。描写はしっとり穏やか。

タイプ Z3はそれなりの製造本数はあるのですが、グリスが抜けた状態で使われ、アルミ鏡胴が偏摩耗しヘリコイドはガタガタ、修正不能なほどに偏心している個体がしばしば見られます。故に当店でも仕入れの際に非常に慎重になるアブないレンズです(笑)。本品は丁寧な整備により、珍しく距離計連動バッチリ。 -

Nikon I

日本光学カメラ史の起点となる記念すべき一台、ニコン I型。ニコンS、ひいてはニコンFへと繋がるその始祖。

ニコン I型の生産台数は、テスト機を除いた完成品が700台少々、実際の販売台数は500台足らずと言われています(諸説あり)。

また、60922が第1号機、609759が最終機と言われており、1948年3月から1949年8月かけて製造されました。本品の製造番号は609549。

ニコンI型は戦後、日本光学から民需品として販売された初の量産カメラ。そして「ニコン」と名付けられた最初のカメラです。縦横比は24×32mmのニコン判という独自の規格を採用。このニコン判はラボからの要望で改める必要が生じ、ニコンM型とS型では24x34mm、S2型以降になってからはライカ判 24x36mmへと変遷していきます。

シャッターは布幕フォーカルプレーンシャッター、ファインダー倍率は0.6倍。距離表記はフィート。

本品は4本のフィルムガイドレール(初期は2本)、固定式スプール、接眼部の3重の飾り輪、シャッター機構を覆う底板など、ニコン I型中期〜後期の特徴を備えます。エプロン部の固定は6本のスクリュー。底蓋には小さく「MADE IN OCCUPIED JAPAN」の刻印。本体と背蓋のシリアル番号は一致しています。

レンズは初期のニッコール-H.C 5cm f2 沈胴式。製造番号は811257。上3桁の捨て番が811のシリーズで、絞り環の外周には4箇所のローレット。3群6枚。過去に当店で取り扱った、この次期のニコン I型と数々の特徴は一致、レンズのシリアル番号帯も合致しています。

フルオリジナルのレアな一台。珍品。 -

Summilux 50mm f1.4 (M) Early

初代 ズミルックス 50mm f1.4 初期玉、逆ローレット。製造番号は166万台、1959年製。ライツの製品コードは、SOOME、後に11114。

1950年代後半はライカ MP、M2初期、M3ブラックペイント1stロットなど、魅惑的なモデルが多く製造された年代。端正なデザインと美しい仕上げのボディやレンズに事欠かない、戦後ライツの黄金期とも呼べるイイ時代。このズミルックス初期玉も端正で品格を感じさせるデザイン。貴婦人とも呼ばれます。

初期玉特有の絞り開放時のやわらかな描写も、絞り込んだ時のシャープで立体感のある描写もどちらも魅力的。ライツのレンズは数あれど、白眉の一本でしょう。

通常のズミルクス1stとはローレットの刻みが違うだけですが、より艶のある佇まいと感じるのは初期モノ好きが故の贔屓目でしょうか。適合フィルターはE43、フードはXOOIM / 12521G。

純正前後キャップが付属します。 -

Pentax MX Japan Camera Show

旭光学製のペンタックス MX、日本カメラショー開催20周年記念モデル。わずか20台の限定です。1979年(昭和54年)3月の発売。

ペンタックスMXは、軽量小型ボディにTTL露出計内蔵、外付けのモータードライブや、ワインダーでの自動巻き上げにも対応した高級モデル。付属の標準レンズはSMC Pentax-M 50mm f1.4。ペンタックスKマウント。

レンズ前キャップ、元箱、ストラップ、肩パッド、保証書、新品付属の電池(使用不可)、日本語取扱説明書、レンズとアクセサリーのカタログ、価格表、ペンタックスファミリー払込通知票が付属します。

当時は高島屋のカメラ売り場で販売されていたようで、そのアフターサービス案内の紙が付属します。そこには、ボディのレザーの補修は通常のブラックレザーになってしまう云々と記載があります。

保証書も発売時の昭和54年(1979年)3月に発行。高島屋大阪支店で購入された一台です。 -

Nikkor 28mm f3.5 Lens Hood Chrome

珍品、ニコンSマウントのニッコール 28mm f3.5用フード。本品はクローム仕上げの前期型。1952年登場の白鏡胴レンズに合わせて供給されたものと思われます。

ねじ込み式。二分割構造となっており、シリーズ7フィルターを挟み込むことができます。前部は梨地クローム、後部は光沢仕上げのクローム。

ニッコール広角系レンズフードの一般法則(?)に漏れず、見つけることが難しいフードです。レンズに標準装備されず、オプション品として用意されていました。

ニッコール広角系レンズはフード要らずのすり鉢形状な上に、カメラケースにもレンズケースにも収まらないなど使い勝手はイマイチ、フードを求める方は少なく、ごく少数しか出回らなかったと想像されます。

加えて、この前期型フードにはJAPANの刻印のみで、日本光学製かどうかが全く分かりません。よほどの手練れでないと、このフードがニッコール用とは気が付かず、ノーブランド品として処分されてしまったものも少なく無いでしょう(涙)。

布の折り目を模した爽やかなブルーの元箱が付属します。 -

Noctilux 50mm f1.2 (M)

ノクティルクス 50mm f1.2、オリジナル。ライツの製品コードは11820。製造番号は225万番台、1968年製造です。4群6枚構成。

非球面設計のレンズで、商業的シリーズ生産されたのはこのノクチルクスが世界初。夜の光を意味するノクチルックスは、微弱な光をとらえて作画できるよう高いコントラスト再現性をもち、独特の周辺落ちとボケ味から独自の世界を描きます。

距離リングに少々使用感は見られますが、ブラッククロームもまだまだ美しい綺麗めな鏡胴です。

2019年の当店ヨーロッパ買い付け物件のうちの1本です。 -

Rectaflex 1300 + Angenieux 50mm f1.8

1953年発売のレクタフレックス 1300。コンタックス Sと共にペンタプリズムを装備した最初の一眼レフ(SLR)。イタリア製らしい洒脱なボディやロゴデザインも魅力、使い勝手もなかなか良好です。

このモデル1300は、数あるレクタの中でも一番生産台数の多いモデル。

レクタフレックスにはアルパ等と同じく実に多様なレンズが用意され、ドイツからはSchneider、Zeiss、Kilfit、SchachtやVoigtlander、Rodenstock。フランスからはAngenieux、SOM Berthiot、Boyer。オランダからはOld Delft、母国イタリアからはGalileo、Filotecnica、Akton等々。

いつの日かコンプリートしてみたいと思わせる銘玉の数々ですが、中には非常にレアで幻と呼ばれるレンズもあります。

本品はその中でも比較的入手が容易く、かつ描写にも優れたアンジェニュー 50mm f1.8 タイプ S1レンズ付。

2022年夏のヨーロッパ買い付けでイタリアにて入手した一台。長らくイタリアのコレクターさんが大切にされていた個体です。 -

Som Berthiot Flor 75mm f2.8 (L)

フロール 75mm f2.8。仏SOM Berthiot社のライカ・スクリューマウント用レンズ。4群6枚構成のダブルガウス型。

Lマウントのベルチオ・レンズはその製造期間の短さに関わらず、真鍮削り出しそのままのプロトタイプから、堂々とした梨地クロームメッキの鏡胴までバラエティに富んでいますが、本品はアルミと真鍮のコンビのタイプ。

同タイプのデザインには、他にアンギュロール 28mmやフロール 50mm f1.5、90mm f3.5などが存在します。最短撮影距離は1メートル。距離計連動。ベルチオ独特の淡いブルーのコーティングが施されています。珍品。 -

Leica B Compur Rim Set

珍品、ライカB型。後期モデルの新コンパー付き。通称リムセット。

本品はシリアル番号34000番台の1930年製。距離指標はメートルです。

ライカ B型は、1941年までに新・旧コンパー合わせて1700台程度(うち新コンパー付は約1000台!)が生産されましたが、DII登場の1932年以降はほとんど売れなかったようです。実際に操作をしてみるとその使い難さがよく分かります。

新コンパーシャッターは、1秒〜1/300、B、Tを装備。真ん中に鎮座するクルリと可愛いレンズの周囲には、ちゃんとエルマー銘が刻印されています。ちなみに金属にブラックペイント仕上げの専用レンズキャップが存在しますが激レアです。無刻印だったこともあり、ほとんど失われてしまったのでしょう。

フィルムロック解除ボタンはエクボレリーズ(最初期のB型はマッシュルームレリーズ)。巻上げと巻戻しノブは、ローレットの刻みの目は荒目で同時期のライカA型と同じ仕上げです。

底蓋の開閉ロックは、ライカA型初期やB型旧コンパーに見られるカンヌキタイプ。製造年代を考慮すると、DIIやDIIIと同じ通常のオールニッケルメッキのロックのはずですが、どこかで入れ替わってしまったのでしょうか。カンヌキ底蓋はカメラ全体のコンディションと見合っていますので、かなり早い段階からこの底蓋が装着されていたと推測されます。 -

Nikkor 21mm f4 (S)

日本光学製の超広角レンズ、ニッコール-O 21mm f4。ニコン Sシリーズ用。1959年の登場です。4群8枚構成。シリアル番号は621xxx。頭の3ケタは捨て番です。

このニッコール 21mm、ニコン F用は個体数も多く流通していますが、このニコンS用は製造本数が非常に少なく、わずか298本のみの製造と言われています。距離表記はmeter。

専用ファインダーは元箱付き。5群5枚構成。シリアル番号は600xxx。プラスチック製で軽量です。専用の深底リヤキャップも付属しており、ファインダーを固定するためのマウントが付いています。珍品。 -

Leitz Lens Hood FISON Black

エルマー 50mm用レンズフード、FISONの黒バージョン。A36サイズ。

本品は珍しいオールアルミにブラックペイント。レンズに装着する部分の板バネもアルミ製です。重量は約9gと非常に軽量です。留めネジはクローム。

Elmar 5cm等の刻印は彫りに白ペイント。珍品。 -

Leica M Monochrom Leitz Park

初代ライカMモノクローム・ライツパーク。2014年発売、100台限定。製品コードは10778。ウェツラーのライツパーク新社屋オープンに合わせて登場した限定モデル。

初代ライカMMはモノクロ専用CCDセンサーを採用。写真界に衝撃を与えた一台です。デジタル時代の銘機と言えるでしょう。今なおCMOSセンサーよりCCDを好む方も少なくありません。当店でも実写テスト機やスタッフの愛機として活躍していました。

CCDのMモノクロームの描写は、やはり唯一無二の世界。圧倒的な階調の豊かさ、滑らかさ、柔らかさを活かした撮影には心が躍ります。

CCDは剥離トラブル対策品に交換済み。安心してお使いいただけます。

販売準備中に店頭にて売約済みとなりました。 -

Gokoku No.1

ゴコク I型。理研光学工業(現リコー)製。ベストフィルムを使用する3x4cm判カメラ。フォーカルプレーン・シャッターを採用し、外観デザインもライカを意識したつくりです。昭和14年(1939年)頃の製造で、ネーミングは「護国」に由来。軍国主義一色の当時の空気を反映しています。

シリアル番号は1064。レンズ固定式のゴコク I型の生産は1,500台程度と言われており、シリアル番号は1000番台からスタートしているようですので、本品は64番目に当たる初期の個体と思われます。

付属のレンズはエルマーに似たデザインのゴコク・アナスチグマット 50mm f3.5。3群3枚のトリプレット構成。

但し、先端径は37mmなのでエルマーよりちょっと大きめです。距離指標はメートル表記。ダブルヘリコイドによる直進式の凝った造り。最短撮影距離は50cmですが、目測式カメラですので、実際に撮影するにはメジャーが必須でしょう。

残念ながらRKK刻印の純正キャップは付属しません。日本カメラ史に残る一台。珍品。 -

Gamma III Aeronautica

ガンマ III、イタリア空軍バージョン。トップカバーにR.Aeronauticaの刻印有。III型は1950〜51年の製造。

ガンマはスタイル最高、大変ユニークな機構を持つ、イタリア製のライカ・コピー機ですが、部品精度に問題があり、まともに動く個体は殆ど見られないのが残念です。

本品はライカ・スクリューマウントとなった、ガンマ最終モデルのIII型。ちなみにガンマ I型は独自のバヨネットマウント、II型はスロー無しのライカ・スクリューマウント。このIII型は、ライカLマウントはそのままにスローシャッターが付きました。ガンマの製造台数は、I型〜III型合計で2000台少々と言われており、そのうちIII型は800〜1000台程度の製造です。

ガンマ用の交換レンズには、Koristka Victor 55mm、Officine GalileoやSom Berthiot、Angenieuxの50mmや90mmレンズ等が用意されていました。

ダブルマガジン式(パトローネ使用可能)で、巻戻しノブがありません。底蓋はローライ 35やコンタックス I型、フォクトレンダーのヴィテッサなどと同じく、背面部がそのまま外れるタイプです。また、巻戻しが出来ないので、撮影終了後はフィルムカッターでフィルムをカットします。

シャッター幕は金属製でラウンド形状。距離計コロはマウント下部にありますが、ライカLマウント互換で、様々なレンズが楽しめます。

形はライカと似ますが、古今東西数多あるライカコピーの何れとも似ていない、イタリアらしさが溢れるカメラです。珍品。 -

Leica A

製造番号18xxx。1929年製造の近接旧エルマー付ライカ A型。

1913年にオスカー・バルバックが製作した3台のUrライカ、その後の31台のライカ 0(ヌル)型などの試作品を経て、1925年についに市場へと登場。世界中から賞賛を浴びた、記念すべきライカの初号機。ライツの製品コードは堂々たるLEICA。

本品は著名ライカコレクター、ポール・ヘンリー・ハスブロック氏(Paul-Henry Van Hasbroek)の著書、「Leica in Colour (邦題:ライカ図鑑)」に掲載されているライカ A型セットそのもの。日、英語版共に22ページに掲載されています。

A型ボディ、距離計共に距離表記はfeet。通常のシャッターレリーズ。近接エルマーの最短撮影距離は1.5feet。

ライカ A型旧エルマー付としては後の方のモデルですが、付属品も揃ってコンディションも良好、コレクションの華ともなる一台でしょう。 -

Leica M3 Early

ライカ M3初期モデル。製造番号は7001xx。M3発売初年度の1954年製。

本品は段付きではありませんが(段付きと段無しはM3の1桁シリアルから混在します)、各部に初期型の特徴を残すオリジナル・コンディション。

マウント12時位置のネジ無し、ASA200のバックドアやピンクがかったインジゲーター、初期の特徴を持ったバックドア裏、段付きやプロトとも共通するシャシーのデザイン、アクセサリーシューのクローム半月ストッパー(ステンレスも混在)、巻戻し軸中心部がワンドット(マイナスも混在)、三脚穴の形状などなど、見どころ、チェックポイントもタップリな一台。

ライカ A型再初期と共に、M3初期は探究すればするほど、知れば知るほど面白い、実に奥深いライカです。 -

Angenieux 50mm f1.5 Type S21 (M改)

フランスの銘玉、アンジェニュー 50mm f1.5 Type S21。前期型。1953年製、S21のデビュー初年度の製品です。feet表記。プリセット絞り。

ダブルガウスの4群6枚構成。

絞り開放付近では、ベールに覆われたような美しいフレアと豊かなボケ味で大変美しい描写。アンジェニュー独自の外観スタイルもたまりません。レンズが奥まった形状はフード要らず、その美しい外観をフード装着で損なうことなくお使い頂けます。

適合フィルター径は51mmまたは51.5mmとなかなか出て来ないサイズですが、本品にはKenkoの汎用52mmフードが一回転弱で装着出来ます。

本品はエキザクタ・マウントですが、見事なライカMマウント改造が施されています。ライカMマウント部がアダプターとなっており、オリジナルのエキザクタマウントにもすぐに戻せる優れモノ。

アンジェニュー S1前期型の特徴である、目が細かいアルミ製のシルバーのバンドもしっかり再現しており、オリジナルと見まがうような仕上がり。

クビレ具合とバンドのアクセントが効いたスタイリッシュ外観は、激レアな純正S1ライカLマウントをも凌ぐやも知れません。しかも距離計連動バッチリ。ライブビューでは、0.4m付近までの接写も可能。ライカ&オールドレンズ愛好家垂涎の1本です。

純正前キャップが付属。珍品。 -

Leica M2 Black Paint

製造番号99万台、1960年3月に出荷されたライカ M2ブラックペイント。セルフタイマー無し。

本品は、カメラレビュー・クラシックカメラ専科No. 63「わが伴侶の40年 ライカ M2 ボディーNo.990716」に掲載されているM2黒そのもの。

フォトジャーナリスト中川市郎氏が、1961年7月にニューヨークのカメラ店で入手、長年にわたり撮影に使用していた一台で、ホワイトハウスの執務室ではジョン F. ケネディやその側近を撮影したショットも。JFKを撮ったM2BP。その際の撮影機材は、M3とこのM2黒にズミクロン 90mm f2、ズマロン 35mm f2.8。

他、サッチモ(ルイ・アームストロング)、猪熊弦一郎などのアーティストやアメリカ連邦準備銀行の金塊保管倉庫など、通常どうやっても立ち入れない世界までをもフィルムに写し込んだ、歴史の証人的なM2ブラックペイント。 -

Summilux 35mm f1.4 (M) Steel Rim

OCLUX / 11870。ズミルックス 35mm f1.4 1st。通称スチール・リム(Steel Rim)。製造番号は176万台。1960年、ライツ・カナダ製。

絞り開放付近での描写は、ベールをまとった様な美しく幻想的な滲みをみせ、絞り込むと切れ込むようなシャープな描写が味わえます。少し絞った時の立体感も素晴らしい。

ズミルックスはどの世代も魅力的ですが、この1stモデルはスタイルもつくりも別格でしょう。専用のOLLUXフードを装着した姿も最高にカッコイイ。近年かなり高価となったレンズですが、その理由も分かる一本。

本品は外観もガラスも申し分無しの一級品です。稀少。 -

Leica IIIf Early

最初期のライカ IIIf。ライツのコード名はLOOHN。

ライカ IIIfは、1950年にシリアルナンバー#525001からスタートしますが、本品は304台目のIIIf。シリアル番号は#525304。

後のIIIfと一見同じに見えますが、細かく見ていくと多くのポイントが異なります。お持ちのIIIfと比べてみましょう!

・IIIfを特徴付けるシンクロガイドのツメの形状が、後のIIIfと異なりフラット、いわゆる平爪です。海外ではブラックダイヤルならぬフラットダイヤルを呼ばれます笑

・シリアルナンバーが「Nr.」では無く、前モデルのIIIcやIIIdまでと同じく「No.」表記、「Germany」刻印も旧字体。何となくクラシカル。

・ファインダーアイピースがプラスチック製では無く、IIIcまでと同じく真鍮にブラックペイント。何となくクラシカル。

・ボディの梨地メッキが後のIIIfと比較してややシャイニー、光沢感が強い。これまた何となくクラシカル。

・巻戻しA-RレバーのA側に、ストッパーピンが無い。

・底蓋のフィルムガイドが無い(ガイド有の底蓋は入らず)。結構な重要ポイント。

・巻き上げのASAインジゲーターが、「ASA-DIN」では無く、「ASA-WESTON」表記。

・OHを行った修理業者さんによると、シャッターダイヤルの構造や、前板の留めネジの数が通常のIIIfと異なるとの事でした。

細かくチェックするとまだまだ出て来そうです。撮って楽し、調べて愉しの一台。コレクションにどうぞ!

珍品。